Мне везло на людей в долгой моей жизни, редкостно добрых, редкостно талантливых.

Ф. Раневская.

В канун юбилейного месяца для Фаины Раневской, августа, 30 июля — Международный день дружбы! Вспоминаем её друзей и обдумываем, что есть дружба для каждого?

Если человек без семьи, это не означает, что он одинок, иногда даже напротив! Раневская мудро рассуждала: «Семья — это очень серьёзно, семья человеку заменяет всё. Поэтому, прежде чем завести семью, необходимо как следует подумать, что для вас важнее: всё или семья.»

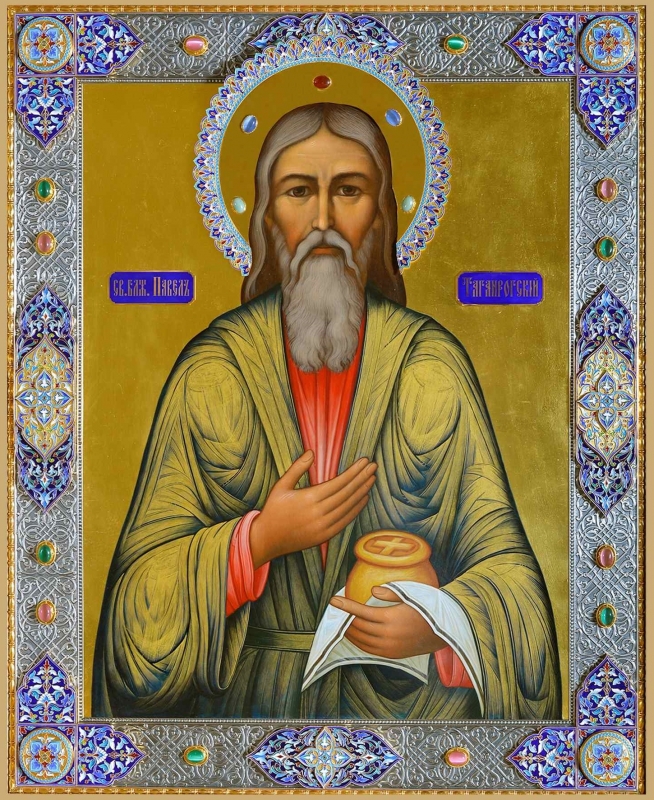

В комнате Фаины Георгиевны был целый иконостас фотографий близких ей людей. Фотография Дмитрия Дмитриевича Шостаковича с надписью: «Фаине Георгиевне Раневской — с глубоким восхищением»; Бориса Леонидовича Пастернака: «Самому искусству — Раневской»; там и фотографии Василия Ивановича Качалова с нежными надписями, и Марии Ивановны Бабановой, и Верико Ивлиановна Анджапаридзе, и многих других. Фотографии Анна Андреевны Ахматовой датированы разными годами, но слово «друг» на всех неизменно.

*

— Я не имею права жаловаться, — рассказывала Раневская. — Мне везло на восхитительных людей. Нельзя жаловаться, когда общалась с Шостаковичем. Мы болели в одно и то же время. Встретились в больнице. Нас познакомил Михаил Ильич Ромм. Я рассказала Дмитрию Дмитриевичу, как с Анной Андреевной Ахматовой мы слушали его Восьмой квартет. Это было такое потрясение! Мы долго не могли оправиться.

На следующее утро (он уже очень плохо ходил) в дверях моей комнаты стоял Шостакович с пакетом в руках. И сказал мне: «Я позвонил домой. Мне прислали пластинки с моими квартетами, здесь есть и Восьмой, который вам полюбился». Он еле-еле удерживал пакет в руках, положил на стол, а потом, приподняв рукав пижамы, сказал: «Посмотрите, какая у меня рука». Я увидела очень худенькую детскую руку. Подумала: как же он донес? Это был очень тяжелый пакет.

Спросил, люблю ли я музыку? Я ответила: если что-то люблю по-настоящему в жизни, то это природа и музыка.

Он стал спрашивать.

«Кого вы любите больше всего?»

«О, я люблю такую далёкую музыку. Бах, Глюк, Гендель…»

Он с таким интересом стал меня рассматривать.

«Любите ли вы оперу?»

«Нет. Кроме Вагнера».

Он опять посмотрел. С интересом.

«Вот Чайковский, — продолжала я, — написал бы музыку к „Евгению Онегину“, и жила бы она. А Пушкина не имел права трогать. Пушкин — сам музыка. Не надо играть Пушкина…Пожалуй, и читать в концертах не надо. А тем более петь, а тем более танцевать… И самого Пушкина ни в коем случае изображать не надо. Вот у Булгакова хватило такта написать пьесу о Пушкине без самого Пушкина».

Опять посмотрел с интересом. Но ничего не сказал.

А на обложке его квартетов я прочла: «С восхищением Ф.Г. Раневской».

*

Анну Ахматову Раневская называла Ребе, Ребенька за её мудрость. Говорила о ней: «Я никогда не встречала более кроткого человека, чем она». Одно время Раневская даже записывала всё, что говорила Ахматова, когда та узнала, сказала: «Мадам, вам одиннадцать лет и никогда не будет двенадцать», — и долго смеялась. К сожалению, записки по ошибке были сожжены самой Фаиной Георгиевной.

«Ахматова была удивительно доброй. Такой она была с людьми скромными, неустроенными. К ней прорывались все, жаждущие её видеть, слышать. Её просили читать, она охотно исполняла просьбы. Но если в ней появлялась отчуждённость, она замолкала. Лицо, неповторимо прекрасное, делалось внезапно суровым. Я боялась, что среди слушателей окажется невежественный нахал…»

«Борис Пастернак слушал, как я читаю „Беззащитное существо“, и хохотал по-жеребячьи. А Анна Ахматова говорила: „Фаина, вам одиннадцать лет и никогда не будет двенадцать. А ему — (Б. Пастернаку) всего четыре годика“».

«Анну Андреевну Ахматову очень угнетала смерть Бориса Леонидовича Пастернака. Я делилась с ней моими впечатлениями и сказала, что была нестерпимая духота, что над нами, над огромной толпой, висели свинцовые тучи, и дождя не было, что гроб несли на руках до самой могилы, что Борис Леонидович во гробу был величавый, торжественный. Анна Андреевна слушала внимательно, а потом сказала: «Я написала Борису стихи».

Запомнила не все, но вот что потрясло меня:

Здесь все принадлежит тебе по праву.

Стеной стоят дремучие дожди.

Отдай другим игрушку мира — славу.

Иди домой и ничего не жди!»

После смерти Анны Ахматовой она её часто вспоминала: «Ленинград без Ахматовой для меня поблек, не могу себя заставить съездить на её холмик, взглянуть. У меня в ушах её голос, смех. В Комарове в прошлом году я бежала к ней, она, увидев меня из окна, протягивала руки и говорила: «Дайте мне Раневскую!»

Меня спрашивают, почему я не пишу об Ахматовой, ведь вы дружили. Отвечаю: «Не пишу, потому что очень люблю её!»

Я никогда не обращалась к ней на «ты». Мы много лет дружили, но я просто не могла бы обратиться к ней так фамильярно.»

*

«Анна Андреевна человечнее и понятнее, Марина Цветаева — гений и всегда не здесь, даже слушая, смотрит «насквозь, куда-то в своё», что невероятно умна, своеобразна, одна такая и не как все. «Талант сейчас ни при чём», — любила повторять Раневская. Цветаева сейчас для многих-многих тоже ни при чём…» А сдружились они ещё в юности. Фаина Георгиевна рассказывала, как однажды, в пору Гражданской, прогуливаясь по набережной Феодосии, столкнулась с какой-то странной нелепой девицей, которая предлагала прохожим свои сочинения. Фаина взяла тетрадку, пролистала: стихи были несуразные, девица — косая. Раневская, расхохотавшись, вернула хозяйке её творение. И пройдя далее, вдруг заметила Цветаеву, побледневшую от гнева, услышала её негодующий голос: «Как вы смеете, Фаина, как вы смеете… так разговаривать с поэтом!»

«Постаревшая, усталая, вернулась Марина из Парижа, другая Марина, постарше, но Марина. Я плакала, Марина утешала, потом война, я увезла близких в Ташкент, Марину все бросили, Марина удавилась в Елабуге. Моя всегдашняя мука Марина… После её смерти на душе чувство страшной вины за то, что случилось в Елабуге!».

*

«Было это в Крыму в голодные трудные годы времён Гражданской войны и военного коммунизма. Сколько в этом человеке /Максимилиане Волошине/ было неповторимой прелести!

В те годы я уже была актрисой, жила в семье приютившей меня учительницы и моего друга — прекрасной актрисы и человека Павлы Леонтьевны Вульф. Я не уверена в том, что все мы выжили бы (а было нас четверо), если бы о нас не заботился Волошин. Все эти дни (его столетний юбилей) вижу Макса Волошина с его чудесной детской и какой-то извиняющейся улыбкой.

С утра он появлялся с рюкзаком за спиной. В рюкзаке находились завернутые в газету маленькие рыбёшки, называвшиеся комсой, был там и хлеб, если это месиво можно было назвать хлебом, была там и бутылочка с касторовым маслом, с трудом им раздобытым в аптеке. Рыбёшек жарили в касторке, это издавало такой страшный запах, что я, от голода теряя сознание, всё же бежала от этих касторовых рыбок в соседние дворы. Помню, как он огорчался этим и искал иные возможности меня покормить. Помню его нежнейшую доброту, до сих пор согревающую меня, хотя с того времени прошло более полувека.

Не могу не думать о Волошине, когда он был привлечён к работе в художественном совете Симферопольского театра. Он порекомендовал нам пьесу «Изнанка жизни» /Хасинто Бенавенте/. И вот мы, актёры, голодные и холодные, так как театр в зимние месяцы не отапливался, жили в атмосфере искусства с такой великой радостью, что все трудности отступали…

Волошин был большим поэтом, чистым, добрым человеком.

*

«К соседу, Риме Кармену, не пойду. К Галине Сергеевне (Улановой) можно, но вдруг ей из-за меня придется менять планы? Вот, пожалуй, к кому можно смело идти, так это к Лиде Смирновой. Мне будет рада искренне, без притворства. Когда мы с ней снимались в михалковском дерьме «У них есть Родина», мы так дружно страдали по своим возлюбленным — слезы лились в четыре ручья!»

*

С Фёдором Ивановичем Толбухиным Раневская встретилась в Тбилиси в 1947 г. Она приняла его за швейцара в ресторане, а он пожалел её мачеху в «Золушке». Её рассказы о маршале были проникнуты удивлением, нежностью и совершенно лишены свойственной Раневской иронии. … Толбухин умер в 1949 году.

Сохранилась удивительная фотография Раневской той поры. Она стоит в парке, высоко над городом, — широкополая шляпа, лицо прекрасно. И ещё одна фотография с Толбухиным: сидят за столом, в руках рюмки, смотрят друг на друга, молодые, счастливые.

*

«С Верой Петровной Марецкой меня связывала многолетняя дружба. Я очень любила её редкостное дарование, её человеческую прелесть, юмор, озорство. Всё было в ней гармонично и пленительно… Мне вспоминается её роль француженки в пьесе «Школа неплательщиков» /Луи Вернейля/, где была она подлинной француженкой, столько было в ней прелести, изящества, столько пленительного.

Прошли десятилетия, а я вижу её сейчас в этой роли. Кажется, Гейне говорил: «Актёр умирает дважды». Теперь это не так благодаря кино и телевидению.

С Верой Петровной я никогда не скучала, с ней было весело и любопытно. Она относилась ко мне тоже сердечно и заботливо. Она называла меня «Глыба!»»

*

Всех друзей Фаины Георгиевны здесь перечислить невозможно, нам важно, как Раневская понимала явление дружбы: «Я обязана друзьям, которые оказывают мне честь своим посещением, и глубоко благодарна друзьям, которые лишают меня этой чести. У них у всех друзья такие же, как они сами: контактны, дружат на почве покупок, почти живут в комиссионных лавках, ходят друг к другу в гости.» «Талант всегда тянется к таланту, и только посредственность остаётся равнодушной, а иногда даже враждебна таланту.»

Из цитат и воспоминаний составила Екатерина ГАЛОЧКИНА

На фото:

— После концерта в санатории Барвиха. Слева направо: Г.Уланова, К.Федин, О.Лепешинская, Н.Драчинский, Т.Хренников, Ф.Раневская. (Российский национальный музей музыки)